J’ai toujours eu des tonnes de médiators. Et comme tous les autres guitaristes, je les perds, je les sème partout dans l’appart. J’en ai même retrouvé sous mon lit ou dans la salle de bain… Je ne compte plus ceux que j’ai dû jeter tellement je les avais mordillés. Il paraît que le nom correct, celui certifié « Académie française », c’est « plectre ». Cinq consonnes et deux voyelles, un vrai mot de merde. Un mot de droite. On dirait une divinité grecque.

J’aime farfouiller dans la boîte pour trouver les médiators qui me plaisent. J’en ai de tous les styles et de toutes les couleurs. Ils ont beau avoir tous la même forme – un triangle arrondi – ils sont tous différents. En bois, en métal, en plastique… L’un d’eux est même en écaille de tortue ! J’ai essayé la pièce de monnaie comme Brian May. Je déteste ceux qui sont lisses, qui glissent à la moindre transpiration. J’ai horreur de ceux qui sont trop fins, qui claquent sur les cordes façon mitraillette. Clac ! Clac ! Clac ! J’ai testé l’opposé, du 2mm en PVC renforcé. C’était si épais que j’ai frôlé la tendinite. Si j’avais continué avec ce bout de plastoc, j’aurais eu les biceps de Jean-Claude Van Damme. Il faut trouver le compromis entre vitesse, confort et son. Toujours est-il qu’à force d’abnégation, j’ai trouvé mon médiator fétiche : le Dunlop 1,5mm, modèle crocodile – celui de couleur grise. J’en ai acheté deux sachets au cas où ils disparaîtraient du jour au lendemain. Dans ma boîte restent quantité d’autres modèles voués à attendre que je les pioche, en vain. Pour eux, la partie est terminée. Fini de jouer.

Dans ma collec, il y a quelques pièces uniques. Mon chef d’œuvre est à l’effigie de Superbus, jeté en concert par leur bassiste que j’adule. J’ai foutu ma main dans la gueule de la grognasse à côté de moi pour pas qu’elle l’attrape avant moi. Le médiator est rose bonbon, forcément. On dirait un morceau de chewing-gum. Les autres sont des cadeaux offerts dans des versions collectors. J’en suis moins fière ; je ne me suis pas battue pour les avoir. Je ne joue jamais avec ces pièces de collection de peur de les abîmer. Ils finiraient avec le bout arrondi, comme les autres, rongé par le nickel fileté des cordes. La transpiration des doigts les fait même changer de couleur avec le temps. Il est facile de discerner les vétérans des recrues. Je n’aime pas quand ils sont neufs. C’est comme coucher avec un puceau. Alors je les initie quelques heures afin qu’ils prennent le rythme.

Tous mes médiators, je pourrais les jeter désormais. Depuis peu, je me suis mise à jouer aux doigts. Ça n’a pas été facile J’en ai saigné sur ma Gibson. Les cordes m’ont bouffé la peau et la pulpe des doigts. J’ai serré des dents en jouant. Il fallait former la corne, endurcir l’épiderme. Certaines souffrent pour être belles, moi je souffre pour être rock. Il a fallu tout réapprendre à ma main droite. Le jeu à deux et trois doigts, les tirés, le slap, les sauts de cordes. Il y en a eu de la douleur et des pleurs. Les nerfs à vif, les tendons qui se crispent. Les muscles qui implorent ma pitié. En cours, j’avais du mal à écrire. Ma main était comme paralysée, c’était devenue une serre crochue. Un jour, j’ai même eu un hématome au pouce.

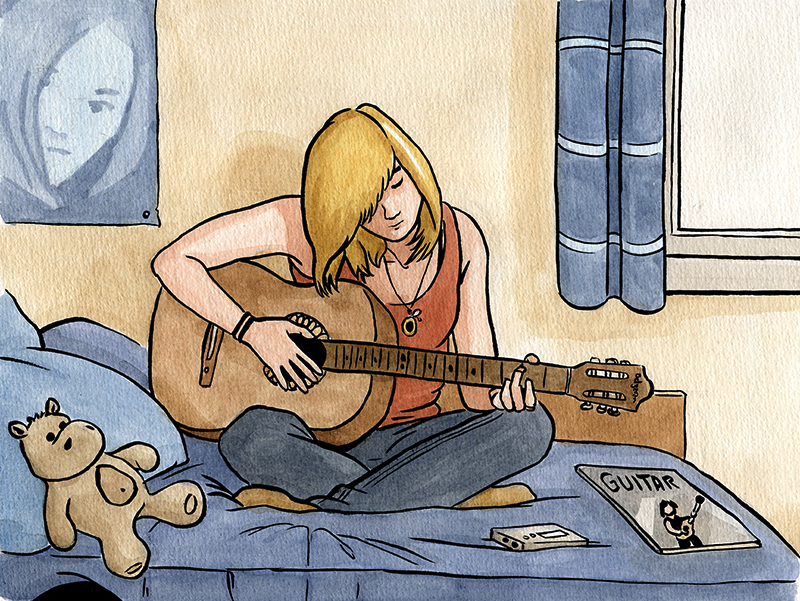

Ma souffrance ne fut pas vaine. Aujourd’hui, je sens mon instrument de tout mon être. Assis sur mes cuisses, je le tiens d’une main, le caresse de l’autre. Je me penche vers lui, il se blottit contre ma poitrine. Je lui chuchote des mots d’amour ; son corps vibre contre le mien. Il n’y a plus ce bout de plastique entre nous.

Parfois, je joue de nouveau avec un médiator, comme un rappel des temps anciens. Je trouve alors le son sec et froid. J’ai l’impression d’entendre la voix de ma basse qui se plaindrait de cela. Alors je repose l’objet dans sa boîte, pose ma main droite sur son corps et, ensemble, nous combattons ce monde de merde où rien ne va.